Et si la façon dont nous nous comportons avec les autres était déterminée dès les premiers instants de notre vie ; telle la ligne directrice de nos futures relations. Encore plus incroyable, si cette ligne directrice nous était transmise sans même qu’on s’en rende compte ? Cette ligne directrice, c’est celle qu’on appelle la théorie de l’attachement, une théorie fondamentale en psychologie qui éclaire comment nos premiers liens avec nos parents façonnent nos émotions, nos relations et même notre cerveau. Élaborée par John Bowlby (1969/1982) et enrichie par Mary Ainsworth, la théorie de l’attachement explore comment les liens précoces deviennent les fondations de notre bien-être. Mais cette théorie est-elle infaillible ? Peut-elle évoluer avec le temps ? Et comment un psychologue peut-il utiliser cette connaissance pour aider à tisser des relations plus harmonieuses ?

« Je suppose qu’on ne va pas parler de bondage ici ?! »

Tu as tout juste Cyril !

Les origines de l’attachement : ce qu’en disent les psychologues

Tout commence dans les premières années de vie, lorsque l’enfant, fragile, cherche chaleur et sécurité auprès de ses figures parentales. John Bowlby, pionnier de la théorie de l’attachement, a montré que ce lien n’est pas seulement affectif : il est aussi essentiel à la survie qu’un besoin biologique comme manger ou respirer.

Une étude marquante auprès de 200 nourrissons a révélé que les bébés recevant des réponses constantes et chaleureuses de leurs soignants (généralement les figures parentales ou toute personne prenant soin de l’enfant) développent un attachement sécure, une ancre émotionnelle qui leur permet d’explorer le monde avec confiance (Ainsworth et al., 1978). À l’inverse, des réponses inconstantes ou absentes peuvent semer les graines de l’insécurité.

« Selon la théorie de l’attachement, si l’enfant est sécure, c’est parce qu’il sait que ses parents sont là pour le protéger s’il rencontre un problème »

Oui ! Et à l’inverse, si personne ne répond aux besoins de l’enfant, il ne sera pas suffisamment en confiance pour se mettre potentiellement en difficulté.

Les styles d’attachement : une langue maternelle

Grâce aux travaux de Mary Ainsworth sur la théorie de l’attachement, nous savons que les enfants développent des styles d’attachement variés, influencés par la réactivité de leurs soignants. Une étude clé sur 106 dyades mère-enfant a identifié trois styles principaux d’attachement.

Pour ce faire, Ainsworth et ses collègues ont créé un paradigme nommé « Strange Situation Procedure », une expérience contrôlée où des enfants âgés de 12 à 18 mois sont observés dans un contexte de séparations et de retrouvailles avec leur figure d’attachement (généralement la mère). Cette procédure a permis d’observer les comportements des enfants face au stress et leur manière de chercher du réconfort (Ainsworth & al., 1978). À partir des observations, Ainsworth et ses collègues ont identifié trois styles d’attachement distincts :

Les styles d’attachement :

- Sécure : Les enfants montrent une détresse modérée lors de la séparation, mais cherchent le contact et sont facilement réconfortés par le parent lors des retrouvailles. Ils utilisent le parent comme une base sécurisante pour explorer leur environnement.

- Insécure-évitant : Les enfants semblent peu affectés par la séparation et évitent activement le contact avec le parent lors des retrouvailles, montrant une apparente indifférence.

- Insécure-ambivalent (ou anxieux ambivalent) : Les enfants sont très stressés lors de la séparation et, lors des retrouvailles, alternent entre la recherche de contact et des comportements de rejet ou de colère envers le parent, montrant une insécurité marquée.

« Il en manque un !!! »

Effectivement, il existe 4 styles d’attachement !

En 1986, Main et Solomon ont remarqué que certains enfants ne correspondaient pas aux trois catégories d’attachement initialement identifiées par Ainsworth. Ces enfants présentaient des comportements contradictoires, incohérents ou désorientés, comme des mouvements stéréotypés, des expressions de peur envers le parent, ou des comportements figés lors des retrouvailles.

En analysant les enregistrements vidéo de l’Étrange Situation, Main et Solomon ont codifié ces comportements comme un nouveau style d’attachement, qu’ils ont nommé :

- Désorganisé/désorienté : Ce style est souvent associé à des expériences de maltraitance, de négligence, ou à des comportements parentaux effrayants ou imprévisibles.

Attention, ces styles d’attachement sont à ne pas confondre avec le trouble réactionnel de l’attachement.

« Ok, je veux bien que ça se passe comme ça pour un enfant, mais un adulte n’a pas besoin de ses parents »

Non, c’est vrai, mais est-ce que tu penses qu’une langue maternelle change au cours de notre vie ?

L’attachement à l’âge adulte : un écho dans nos relations

Les schémas d’attachement ne s’évanouissent pas avec l’enfance ; ils résonnent dans nos relations amoureuses, amicales et professionnelles.

Une étude sur 250 participants a révélé que les personnes sécures vivent des relations plus stables et satisfaisantes, tandis que les styles anxieux ou évitants engendrent davantage de conflits ou de distance émotionnelle (Hazan & Shaver, 1987). Par exemple, un attachement anxieux peut se traduire par une jalousie excessive, tandis qu’un style évitant peut freiner l’intimité. Une analyse de 127 publications (21 000 participants ; Fraley & Roisman, 2013) montre une stabilité modérée des styles d’attachement (r = 0,39) de l’enfance à l’âge adulte, bien que cette stabilité s’atténue après 15 ans.

Il est important de rappeler que dans le domaine de la psychologie, le contexte a un impact non négligeable. Si le contexte change, l’individu aussi.

« ça signifie que le style d’attachement n’est pas figé dans le temps ? »

Oui Cyril, il est stable mais il peut évoluer. Alors concrètement, comment ça se passe ?

Transformer l’attachement grâce à la thérapie : apprendre une nouvelle langue

La bonne nouvelle est que nos styles d’attachement ne sont pas figés. Les interventions thérapeutiques centrées sur l’attachement, menées par un psychologue, peuvent transformer ces schémas.

Une méta-analyse de 36 études (environ 2 900 patients ; Levy & al., 2018) montre que les personnes avec un attachement sécure avant une thérapie obtiennent de meilleurs résultats, et que renforcer la sécurité émotionnelle pendant la thérapie améliore les issues globales. En thérapie, explorer ses expériences passées avec un psychologue permet de construire des relations plus confiantes, comme apprendre une nouvelle chorégraphie émotionnelle.

« Oui mais si le style d’attachement est plutôt stable dans le temps, ça peut vouloir dire qu’il y a une trace biologique ? »

Bien vu !

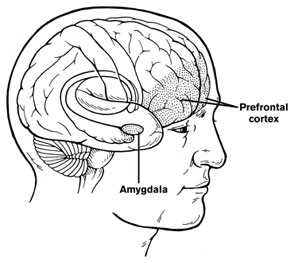

L’attachement et le cerveau : des traces neurologiques

Nos liens d’attachement laissent une empreinte dans notre cerveau. Une étude utilisant l’IRM fonctionnelle auprès de 16 couples montre que les individus sécures présentent une meilleure régulation émotionnelle, avec une activité réduite dans l’amygdale (liée à la peur) et une connectivité renforcée avec le cortex préfrontal (contrôle des émotions) (Coan et al., 2006). Pour plus d’informations, voir l’article sur le Trouble de Stress Post-Traumatique.

À l’inverse, les styles insécures, comme l’anxieux ou l’évitant, montrent une hyperactivité de l’amygdale face au stress relationnel. Deux études longitudinales suggèrent même que l’attachement insécure dans l’enfance est lié à des volumes amygdaliens accrus à l’âge adulte (ces résultats sont critiqués Moutsiana et al., 2015). En thérapie, accompagné d’un psychologue, travailler sur l’attachement, c’est aussi recâbler doucement le cerveau pour favoriser des relations plus apaisées.

« Il n’y a rien de compliqué en fait, la façon dont nos parents s’occupent de nous prédit la façon dont on va s’occuper des autres »

Doucement Cyril, le contexte joue énormément et pas que…

Les critiques de la théorie de l’attachement

Malgré ses bases solides, la théorie de l’attachement suscite des débats. Certains chercheurs, comme Jérôme Kagan (1984), soutiennent que le tempérament inné ou les gènes jouent un rôle plus important que les relations précoces. Une étude de jumeaux italiens (2010) conclut que l’attachement adulte est largement influencé par les gènes et l’environnement non partagé, sans effet de l’environnement familial commun.

De plus, la méthode de la « Situation étrange » d’Ainsworth, bien qu’emblématique, est critiquée pour son manque de validité écologique : ses résultats varient selon les cultures, avec plus d’évitants en Allemagne du Nord et plus d’anxieux au Japon. Enfin, la focalisation sur la mère néglige souvent le rôle du père, des fratries ou du contexte socioéconomique, comme l’ont noté Sroufe et al. (2005).

« Et comment ça se passe au niveau de la culture ? »

De ce qu’on en sait, son impact n’est pas négligeable.

L’attachement et la culture : une langue universelle ?

L’attachement n’est pas une langue universelle : il prend des nuances selon les cultures. Une étude comparative auprès de 200 personnes de cultures asiatiques et occidentales montre que les sociétés collectivistes, qui valorisent l’interdépendance, favorisent parfois des schémas anxieux, marqués par une peur de décevoir le groupe (Wang & Mallinckrodt, 2006).

En thérapie, un psychologue doit adapter son approche pour respecter ces différences culturelles, en tenant compte des valeurs et des contextes qui façonnent les liens. Cette sensibilité culturelle enrichit les interventions thérapeutiques, rendant la danse de l’attachement plus inclusive.

Les dérives des thérapies de l’attachement :

Si la thérapie centrée sur l’attachement peut être transformative, certaines approches extrêmes, comme les « attachment therapies » non scientifiques, ont été dénoncées. Ces pratiques, parfois abusives, ont conduit à des conséquences graves, avec parfois des décès. Parmi les pratiques controversées, on trouve :

- Rebirthing : Une technique visant à recréer une expérience de « renaissance » pour renforcer le lien parent-enfant. Elle implique parfois des pratiques comme envelopper l’enfant étroitement ou restreindre ses mouvements, prétendument pour simuler le processus de naissance.

- Holding therapy : Cette approche consiste à retenir physiquement l’enfant, parfois contre sa volonté, pour provoquer une « libération émotionnelle » ou forcer un contact. Les partisans prétendaient que cela aidait à surmonter la résistance de l’enfant, mais les critiques y voient une forme de coercition pouvant traumatiser davantage.

- Autres pratiques invasives : Certaines thérapies incluaient des confrontations agressives, des privations ou des pressions psychologiques pour « briser » les défenses de l’enfant.

Ces dérives rappellent l’importance de consulter un psychologue qualifié, formé à des approches validées scientifiquement, pour travailler sur l’attachement en toute sécurité.

En bref…

La théorie de l’attachement est une clé pour comprendre les liens qui nous unissent aux autres. Elle révèle comment nos premières relations façonnent notre confiance, nos émotions et même notre cerveau. Un attachement sécure favorise la résilience, des relations épanouies et de meilleurs résultats en thérapie, tandis que les styles insécures peuvent compliquer nos interactions. Pourtant, avec l’aide d’un psychologue et d’une thérapie centrée sur l’attachement, il est possible de réécrire cette danse intérieure, d’apprendre à faire confiance et d’aimer sans peur. Malgré ses limites – influences génétiques, culturelles et méthodologiques – la théorie reste une boussole précieuse pour naviguer dans nos relations. Et vous, quelle est votre langue maternelle d’attachement ? Un psychologue peut vous aider à la découvrir et à la rendre plus harmonieuse.

Bibliographie :

- Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Lawrence Erlbaum Associates.

- Bowlby, J. (1969/1982). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment. Basic Books.

- Coan, J. A., Schaefer, H. S., & Davidson, R. J. (2006). Lending a hand: Social regulation of the neural response to threat. Psychological Science, 17(12), 1032–1039.

- Fraley, R. C., Roisman, G. I., et al. (2013). Meta-analysis on stability of attachment. Journal of Personality and Social Psychology.

- Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 511–524.

- Levy, K. N., Kivity, Y., Johnson, B. N., & Gooch, C. V. (2018). Adult attachment as a predictor and moderator of psychotherapy outcome: A meta-analysis. Journal of Clinical Psychology, 74(11), 1996–2013.

- Main, M., & Solomon, J. (1986). Discovery of an insecure-disorganized/disoriented attachment pattern. In T. B. Brazelton & M. W. Yogman (Eds.), Affective Development in Infancy (pp. 95–124). Norwood, NJ: Ablex.

- Main, M., & Solomon, J. (1990). Procedures for identifying infants as disorganized/disoriented during the Ainsworth Strange Situation. In Attachment in the preschool years (pp. 121–160). University of Chicago Press.

- Wang, C. C., & Mallinckrodt, B. (2006). Differences in adult attachment between Asian and Western cultures: A meta-analytic review. Journal of Counseling Psychology, 53(4), 408–419.

FAQ : Tout savoir sur l’attachement et la thérapie

1. Qu’est-ce que la théorie de l’attachement ?

C’est une théorie expliquant comment les liens avec nos soignants dans l’enfance façonnent nos relations et notre confiance tout au long de la vie.

2. Quels sont les styles d’attachement dans la théorie de l’attachement?

Il en existe quatre : sécure (confiance en soi et autrui), anxieux-ambivalent (peur de l’abandon), évitant (peur de l’intimité) et désorganisé (réactions inconstantes).

3. Comment l’attachement influence-t-il mes relations selon la théorie de l’attachement ?

Il détermine votre manière de faire confiance, d’aimer ou de gérer les conflits. Par exemple, un style anxieux peut entraîner de la jalousie, un style évitant de la distance.

4. Peut-on changer son style d’attachement selon la théorie de l’attachement ?

Oui, une thérapie avec un psychologue peut réduire significativement l’insécurité relationnelle en moins d’un an, en favorisant un attachement sécure.

5. Quel est l’impact de l’attachement sur le cerveau ?

Un attachement sécure réduit l’activité de l’amygdale (peur) et renforce le cortex préfrontal (régulation émotionnelle), selon des études en IRM.

6. La culture joue-t-elle un rôle dans la théorie de l’attachement ?

Oui, les cultures collectivistes peuvent favoriser des schémas anxieux, tandis que les cultures individualistes valorisent l’indépendance, influençant les styles d’attachement.

7. Comment un psychologue peut-il m’aider avec mon attachement ?

Un psychologue formé à la thérapie centrée sur l’attachement peut identifier votre style et vous guider vers des relations plus confiantes et apaisées.

Marius François – Psychologue clinicien, Psychothérapeute, Hypnose, EMDR – Moulins (03)